【比較】

|

中秋の名月とハーベストムーンを撮影しました。

今年の中秋の名月は月齢14だったようで、次の日が満月になりました。今年は天候に恵まれて、どちらも撮影できました。

満月の方が、少し大きくなっていました。 【比較】

Data: 中秋の名月 2025/10/6 18h35m00s-30s 4K動画

Data: ハーベストムーン 2025/10/7 19h39m00s-30s 4K動画

AutoStakkert でスタック Registax 6 で Wavelet 処理

Vixen FL-55S D=55mm f=440mm + KENKO Pz-AF 1.5x TELEPLUS SHQ

+ ヘリコイド接写リングK +

K&F Concept レンズマウントアダプター KF-DAM43

Vixen GP赤道儀 OLYMPUS OM-D E-M5 Mark III (ISO 200)

|

|

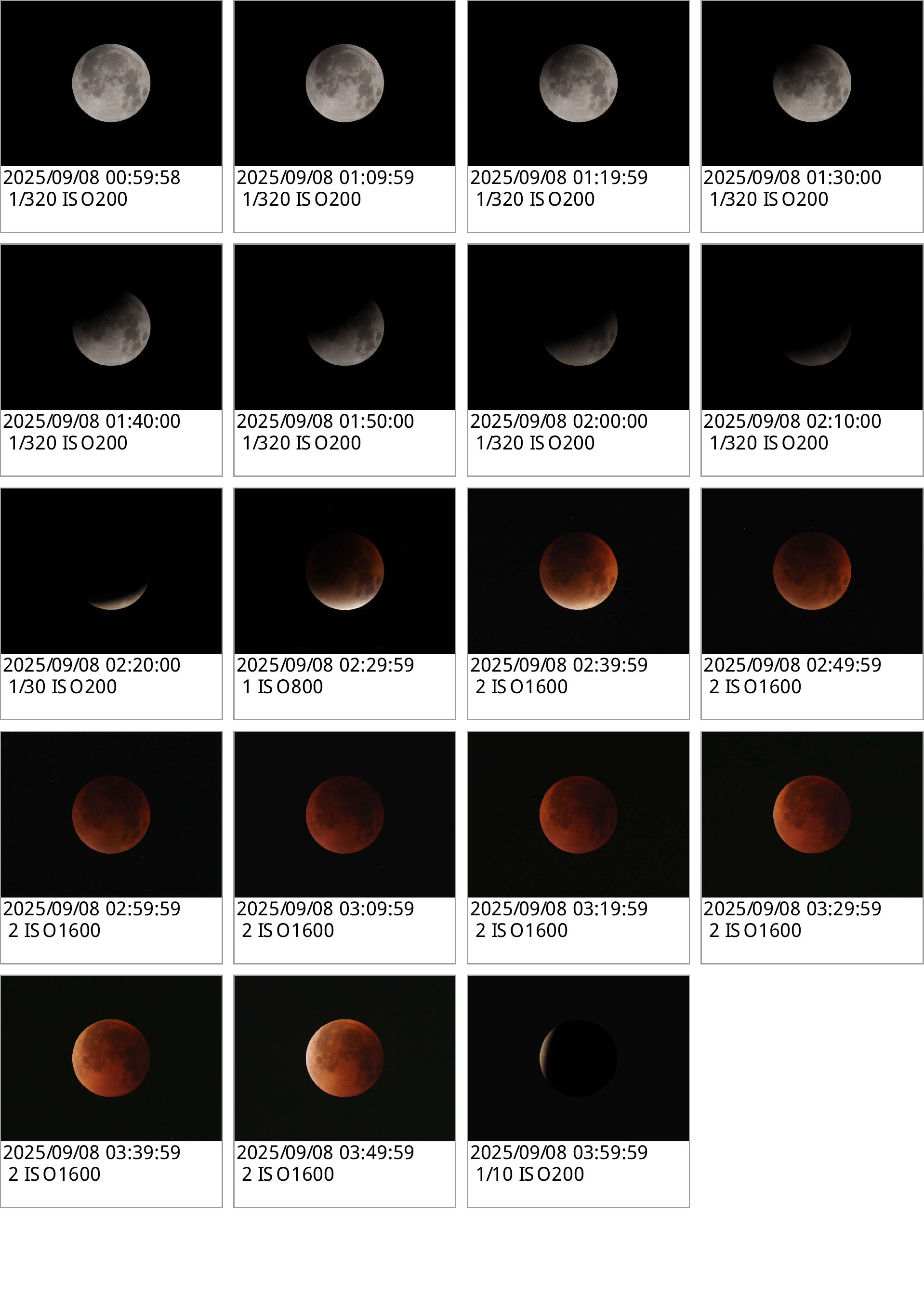

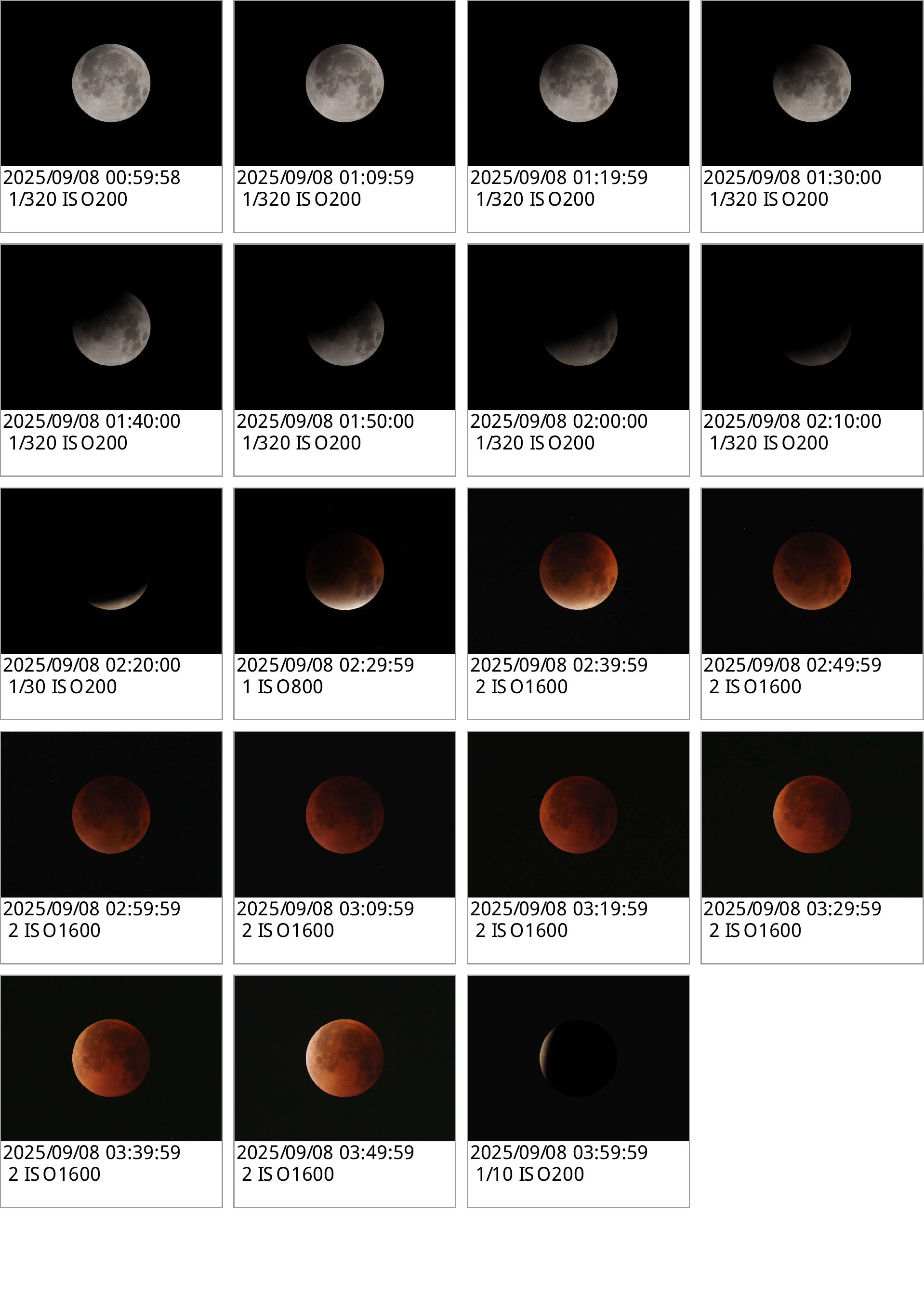

皆既月食を撮影しました。

阪神タイガースが優勝して特番を見ている間に時間がやってきました。

今回はOLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIIを使って撮影しましたが、皆既になると月が暗くてManual露出でもモニター画面で確認しづらく、Bulb露出にすることで微調整ができるほどの映像になりました。

OM-D E-M5 Mark IIIのバッテリーが小型なのに外部電源も使えなかったので、この時のために買っておいた Raeisusp USBアダプターケーブルBLS-5+ PS-BLS5 ダミーバッテリー が役に立ちました。

Data: 月食 2025/9/8 1h00m00s-4h05m00s 5分間隔で撮影

Vixen FL-55S D=55mm f=440mm + KENKO Pz-AF 1.5x TELEPLUS SHQ

+ ヘリコイド接写リングK +

K&F Concept レンズマウントアダプター KF-DAM43

Vixen GP赤道儀 OLYMPUS OM-D E-M5 Mark III (ISO 200)

|

|

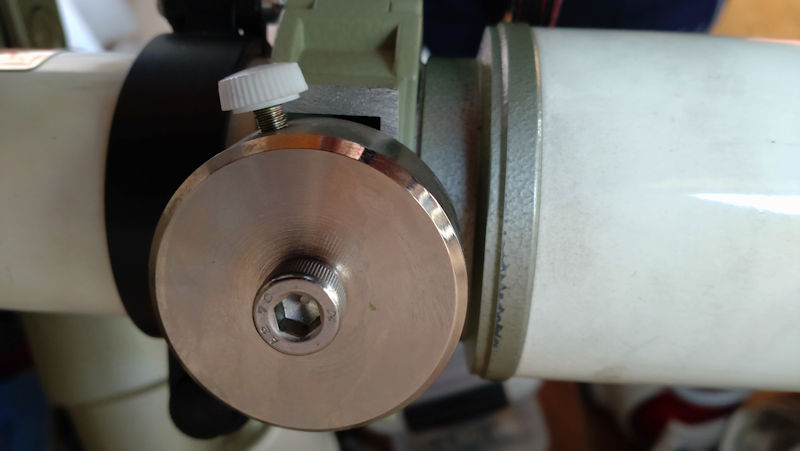

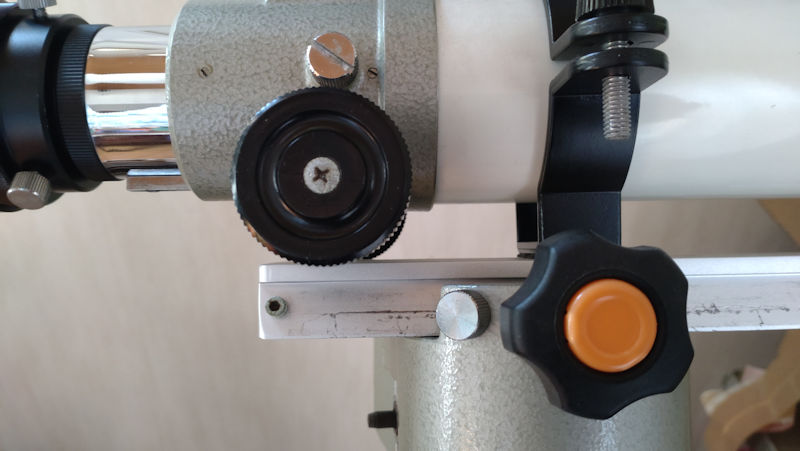

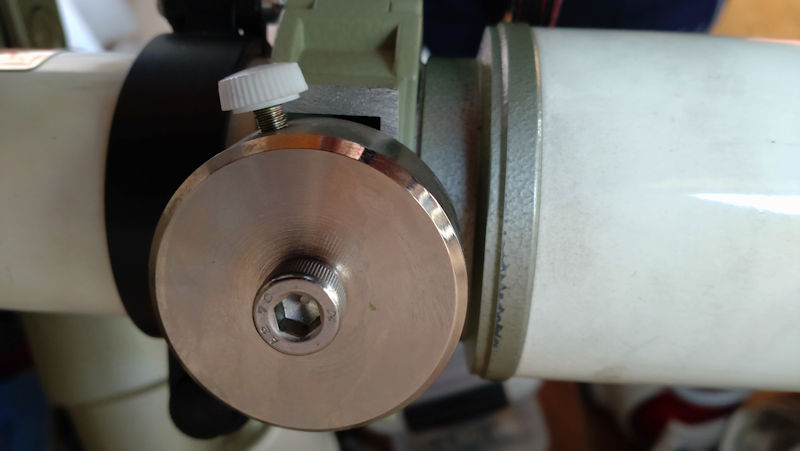

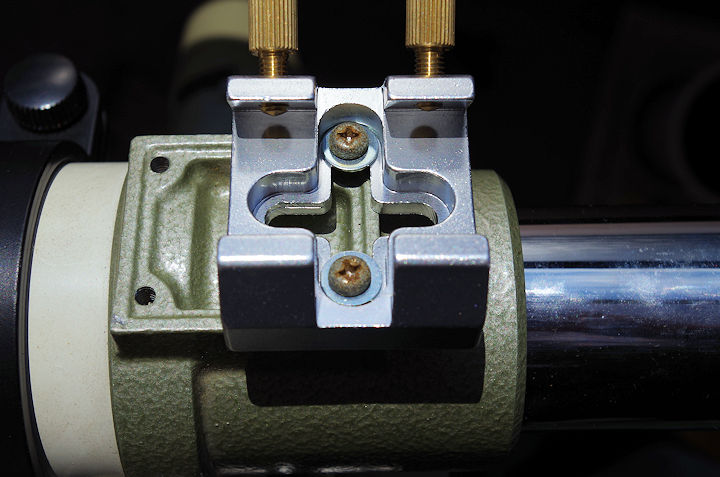

レンズが55mmしかないため、カメラをつけて鏡筒バランスを取ろうとすると、フォーカスノブと、アリガタ固定ネジとが干渉していました。そこで、前に使っていた鏡筒バンドがM8ボルトで固定するタイプだったので、シュミカセ用に昔買っていて使っていなかったサブウェイトをM8ボルトで固定できないかと考えました。

結果はバッチリで、フォーカスノブの干渉はなくなりました。

|

|

|

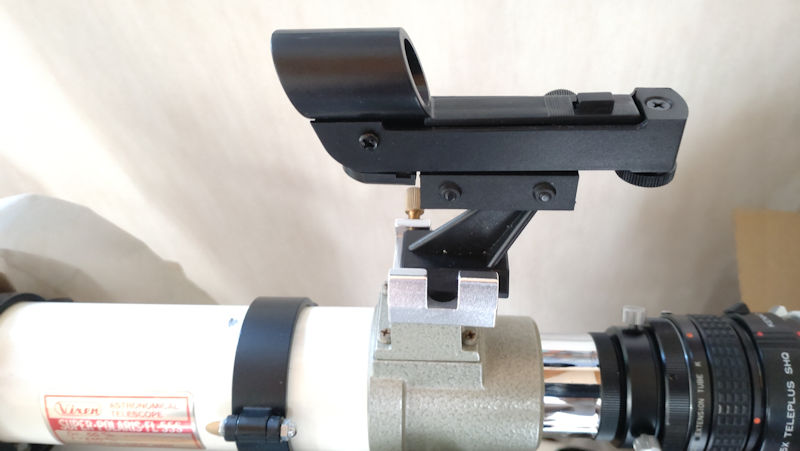

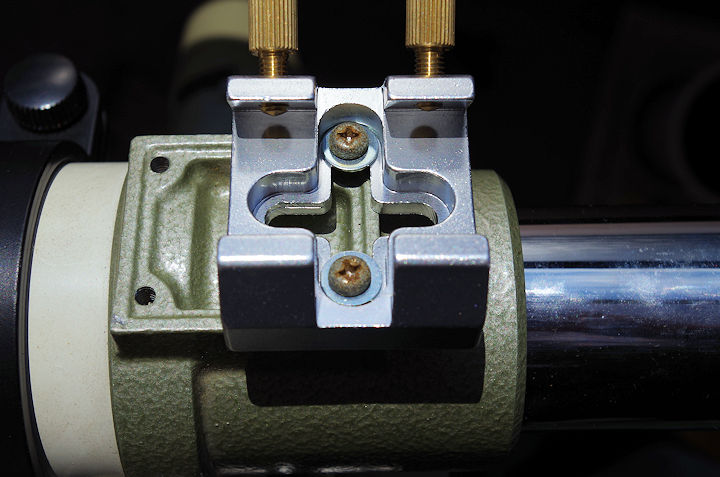

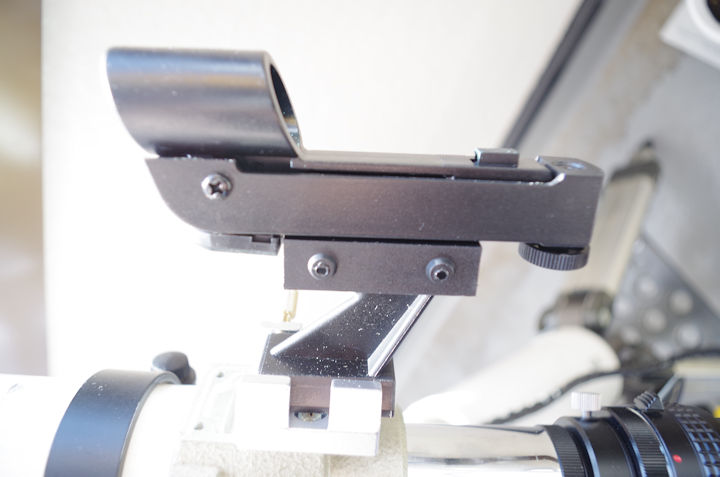

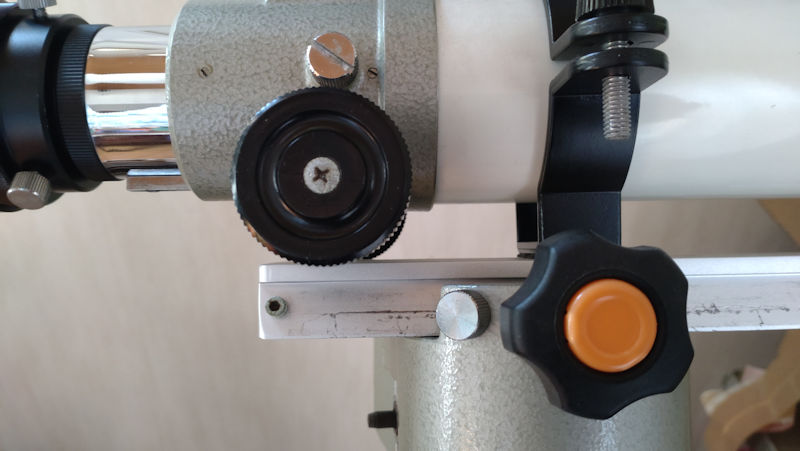

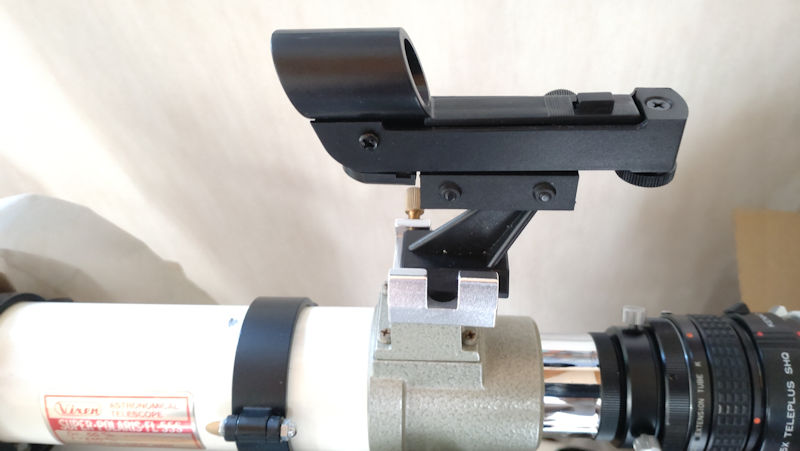

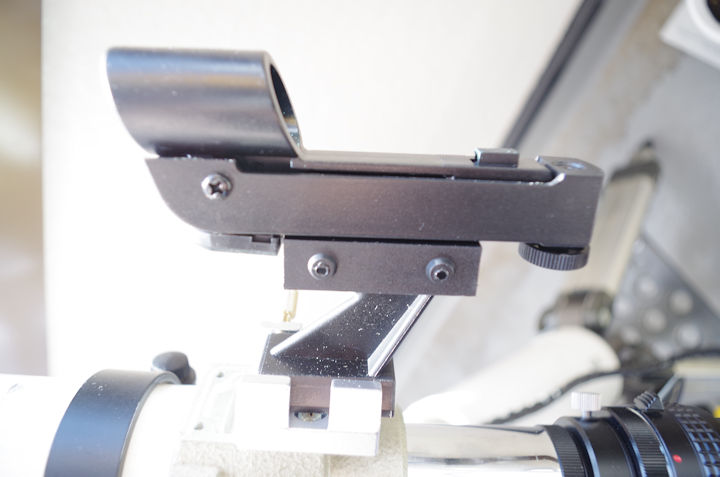

最近実家の片付けをしていたときにVixen 60mm f=700mm についていたファインダー取り付け部の部品を発掘しました。上部にM6のネジが取り付け可能だったので、以前導入したファインダースコープ用ユニバーサルダブテールベースが取り付けられるのではないかと思い挑戦しました。結果は大満足です。前回より見栄えも良く、より接触面積が増えたおかげで、方向が変化することもなさそうです。

【前回の改造】

Vixen FL-55S で太陽黒点を撮るようになって、太陽を捉えられるファインダーを利用したくなり、ビクセン規格のファインダー台座を取り付けようと思ってファインダースコープ用ユニバーサルダブテールベースを購入しました。

SVBONY ファインダー台座 などは底面の両側にリブがあり、鏡筒と密着できなさそうだったので、倍の価格ですがこの商品に行き着きました。

元のネジを再利用していますが、あいだにワッシャーをかませてしっかり固定できるようにしました。4カ所止めにできないのが残念ですが、しっかり止まっています。

Sky-Watcher MAK127SP に付属のレッド・ドット式のファインダーを取り付けてみました。大まかな導入には使えます。

|

|

【↓アニメーションPNG↓】

|

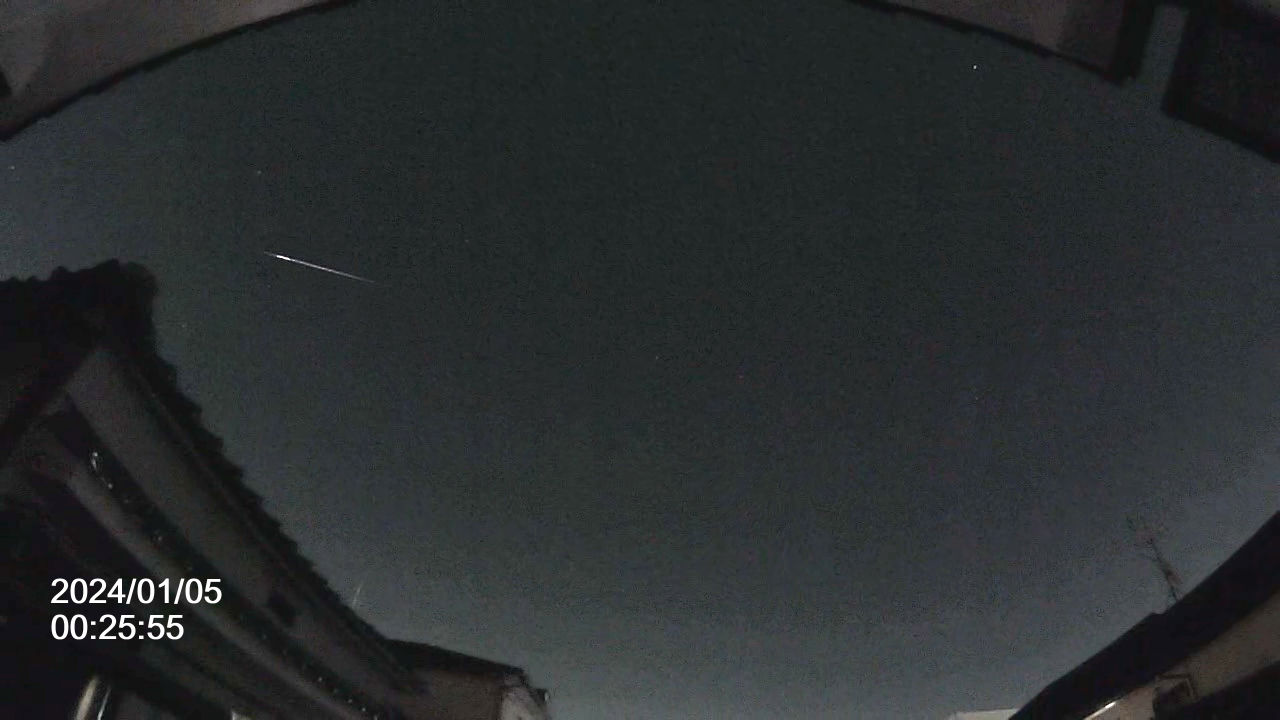

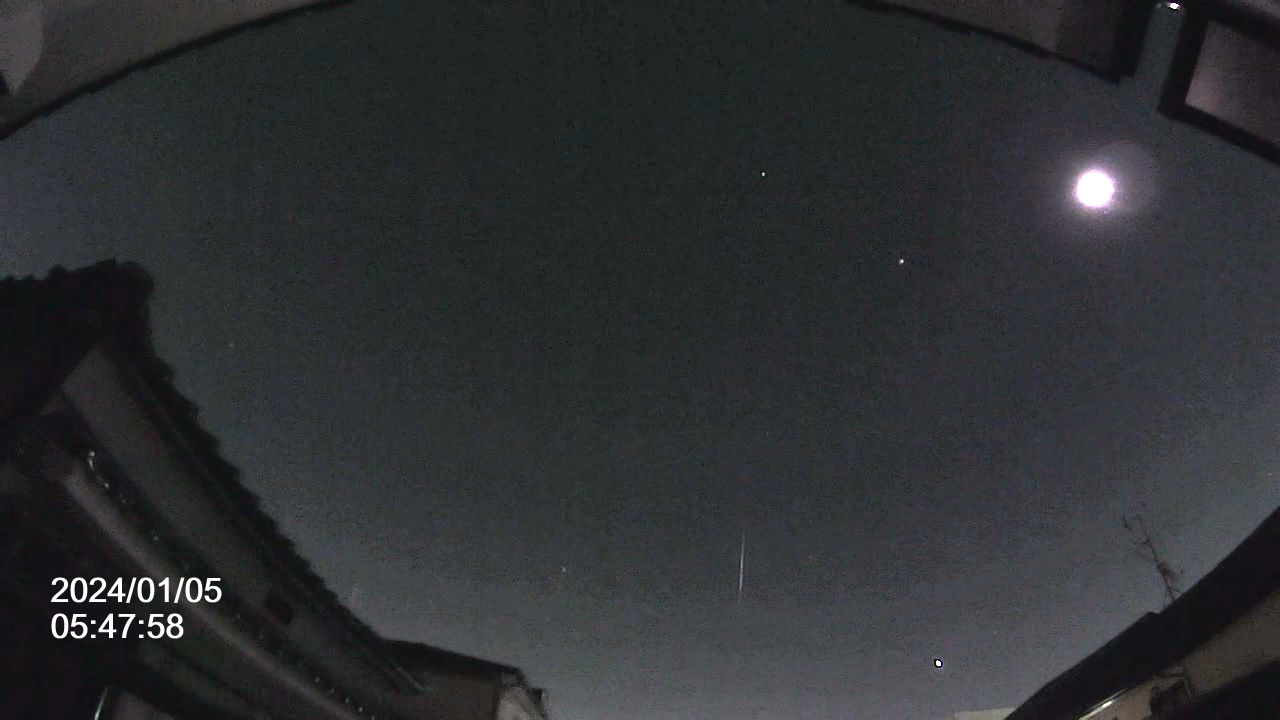

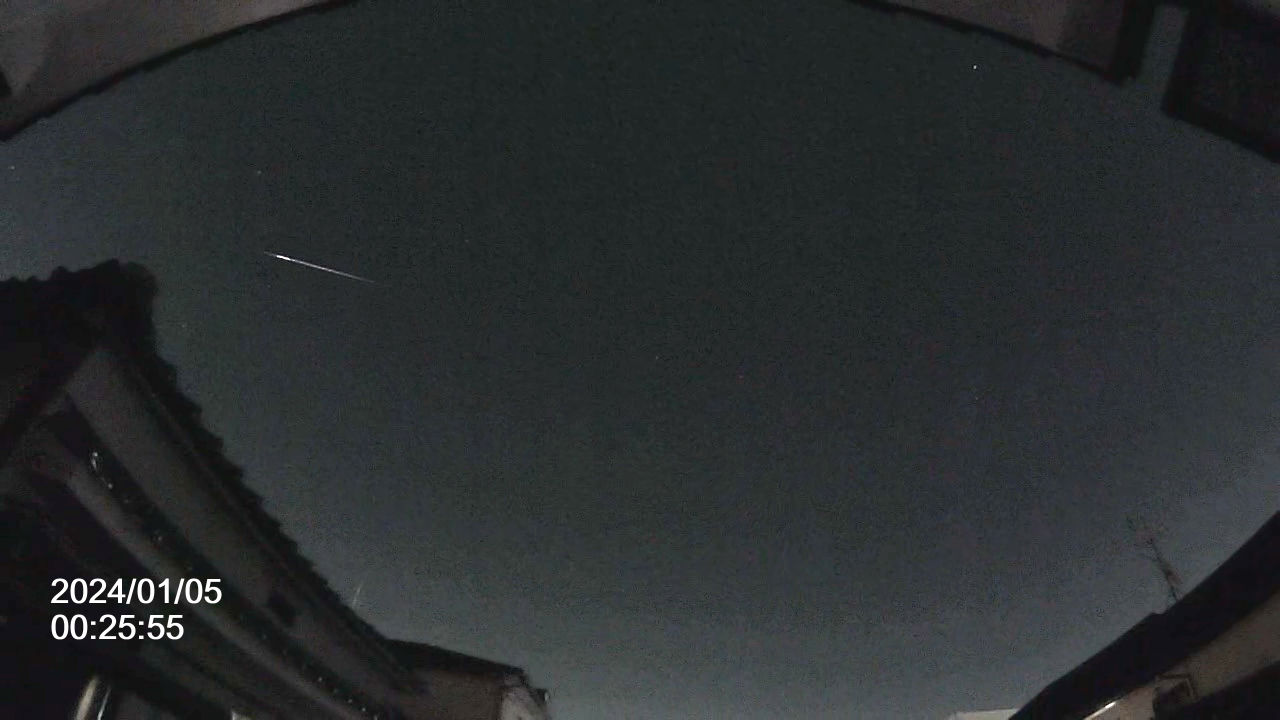

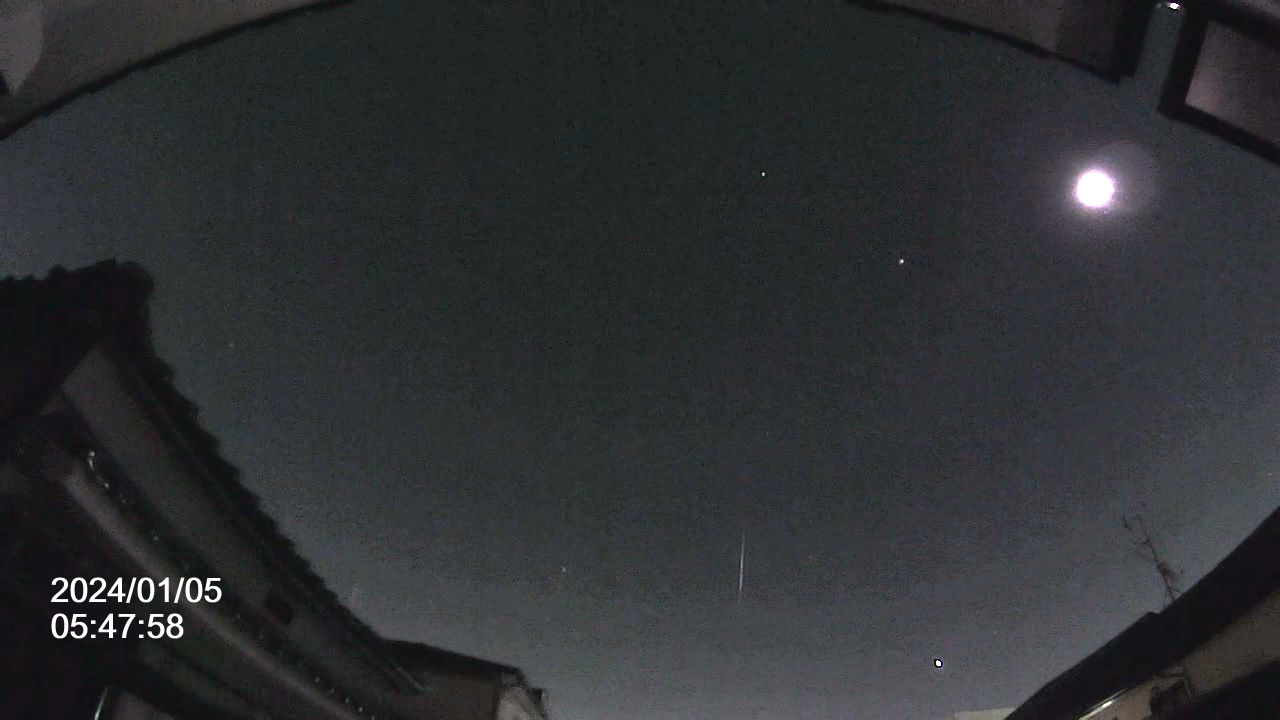

AR0130カラーガイド・惑星撮影カメラを使ってしぶんぎ座(りゅう座)流星群に挑戦しました。6時間自動撮影にしていましたが、感度が低いせいかゲインを精一杯上げても、1/2sにしないと星は写りませんでした。そのおかげで、流星は11個写りましたがそのうち2つは経路から見て散在流星のようです。1時間あたり1.5個ならまずまずの成果と言えます。

Data: 2024/1/5 00:00:05-06:00:05

AR0130カラーガイド・惑星撮影カメラ SharpCapでキャプチャー

Player One 2.1mmCSレンズ |

PENTAX K-1 PENTAX K-1

OM-D E-M5 OM-D E-M5

4K movie + Registax6 |

久々に大型機材を組み立てて撮影しました。今回はテレプラスを入れず、フルサイズとフォーサーズで撮影しました。K-1は電源を入れた時に毎回焦点距離を聞いてきますが、OM-D E-M5はメニュー画面から項目を探して入力しないといけませんが、前回の値は保持してくれていました。いつも同じシステムなら便利ですが、システムを変えたら入力を忘れないようにしないと、手ぶれ補正がうまく働いてくれません。その1点に気をつければ満足のいく画像になります。

K-1は望遠鏡に取り付けるとライブビュー使用時に適正露出になってくれないので、ピントを追い込むことができません。テレプラスを使っていない分、フルサイズを使い切れていないことと、ピントを追い込めないことで、フォーサーズを凌駕するところまでは行けていないように思います。何か方法を見つけたいものです。

もう一つは、OM-D E-M5 で撮影した4KムービーをRegistax6で処理した画像です。コペルニクスクレーターの中央峰や、多くのクレーターの光条などがよりはっきり表現されています。左下に縦の黒い細線が見られたので髪の毛かと思いましたが、他の写真にもうっすら写っていたので、調べてみると「直線断崖 (Rupes Recta)」と呼ばれる物でした。

Data: 月面 2023/11/23 21h06m00s 1/200 ISO 200 PENTAX K-1

Data: 月面 2023/11/23 21h19m21s 1/320 ISO 200 OM-D E-M5

Data: 月面 2023/11/23 21h26m18s-48s 4K ISO 200 OM-D E-M5

PENTAX 105SD f=1000mm D=105mm Takahashi EM-200

|

|

中秋の名月を撮影しました。スーパーブルームーンよりかなり視直径が小さくなり、太陽とあまり変わらなくなりました。カメラも変わり、フォーサーズの方が少しのっぺりした画像になっているように思います。この写真も左右(東西方向)に色収差が出ていますが、ひょっとすると大気の屈折によるかも知れません。

Data:月 2023/9/29 18h51m04s 1/320s

Vixen FL-55S D=55mm f=440mm + KENKO Pz-AF 1.5x TELEPLUS SHQ

K&F Concept レンズマウントアダプター KF-DAM43

Vixen GP赤道儀 OLYMPUS OM-D E-M5 Mark III (ISO 400)

|

|

スーパーブルームーンを捉えてみました。満月はあまり撮らないのですが、要望に応えました。右端に青の色収差が現れています。今までは気づきませんでしたが、テレプラスで生じたのか、撮影アダプターの締め付けが悪くレンズとの平行度が取れなかったのか、これから調べてみます。確かに太陽と比べてかなり大きくなっています。

Data:月 2023/8/31 21h13m48s 1/00s

Vixen FL-55S D=55mm f=440mm + KENKO テレプラス MC-4

Vixen GP赤道儀 PENTAX K-01 (ISO 100)

|

|

【↓アニメーションPNG↓】

|

寒い中今年もふたご座流星群に挑戦しました。肉眼では8個見えましたが写真には4個写っていました。

Data: 2022/12/15

PENTAX K-1 SAMYAN 14mm F2.8 ISO 200

インターバル15秒間隔、シャッタースピード13秒、長時間NR OFFにて撮影

エッジ処理3回

|

|

|

しし座流星群にチャレンジしました。1500コマ撮影しましたが、写っていたのは1枚だけ。

やはり大出現の時以外は難しいようです。

Data: 2022/11/18 5h21m15s-28s

PENTAX K-1 SAMYAN 14mm F2.8 ISO 400

インターバル15秒間隔、シャッタースピード13秒、長時間NR OFFにて撮影

エッジ処理3回

|

|

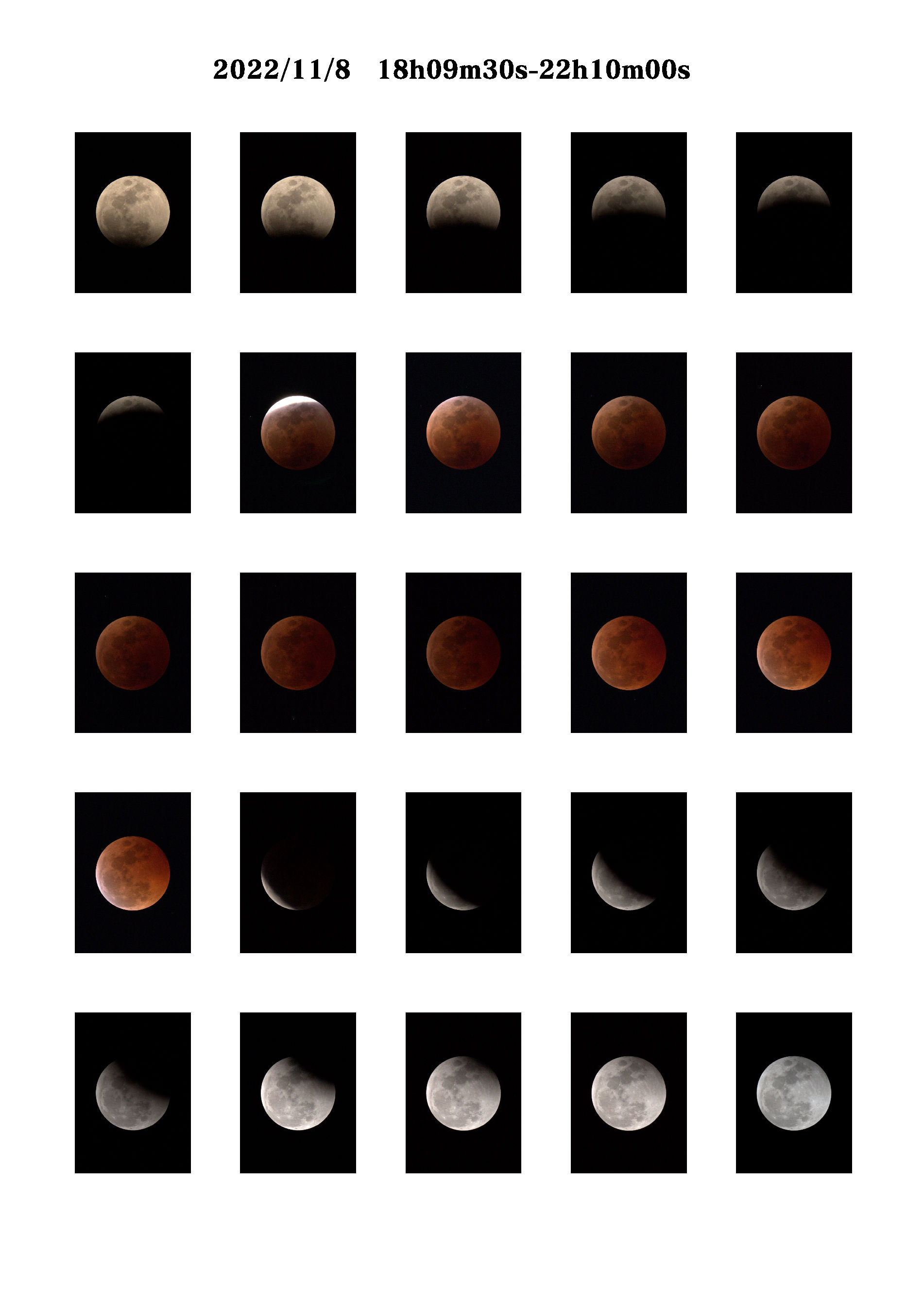

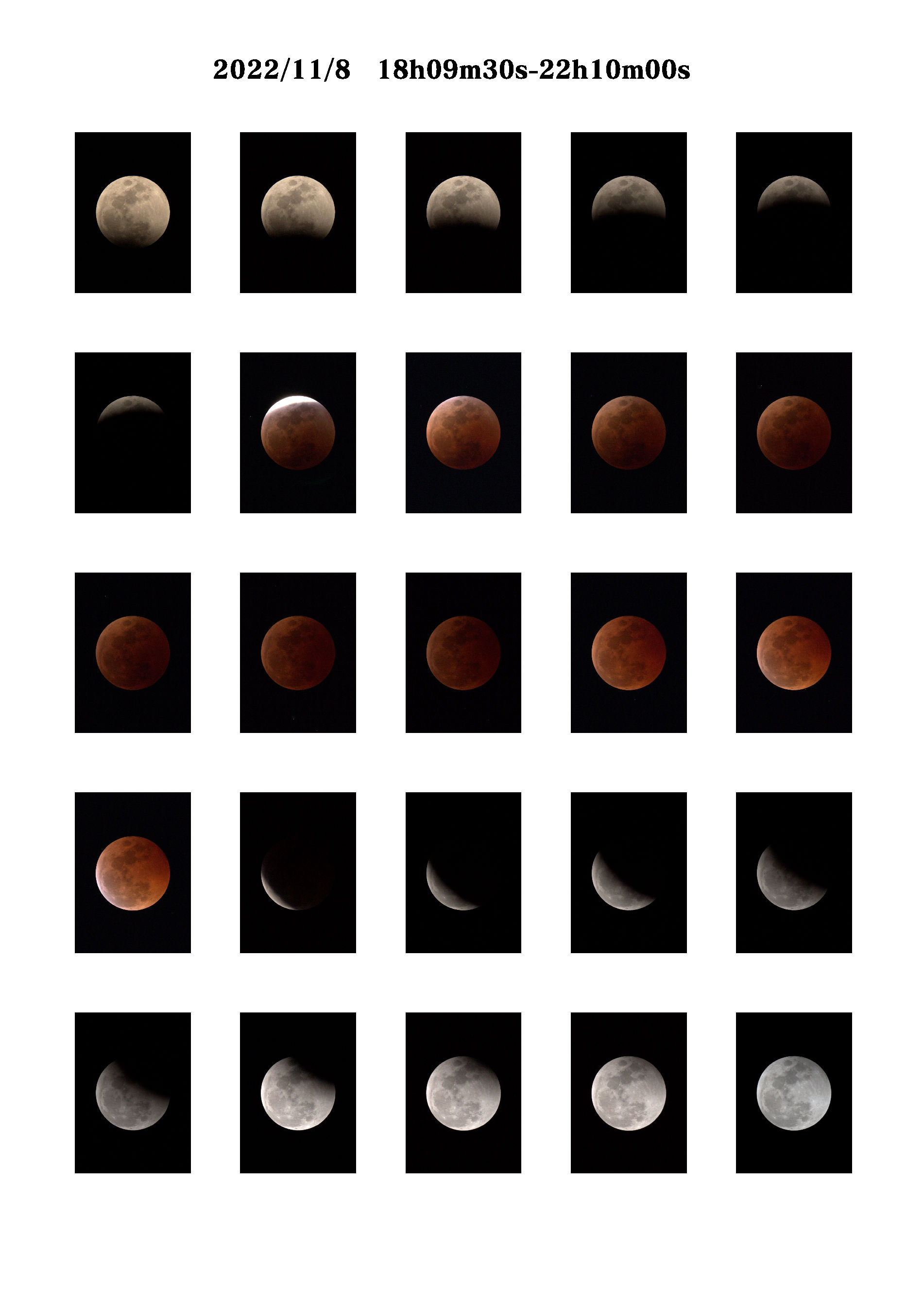

皆既月食と天王星食を撮影しました。

夕方は曇っていましたが、月食開始と共に雲がなくなっていきました。

久々に赤道儀を使ったので、接触不良でモーターがなかなか回り始めず、焦りました。

皆既開始前に木星でピント合わせをしたので、シャープな映像になりました。

K-01はリモコン受光部が前面にしかないので、うまくシャッターが切れないことが割とありました。

液晶モニターが電力を消費するのと、外部電源が使えないので、バッテリーを何回か変え、そのたびに時刻を設定し直すのが手間でした。

Data: 月食 2022/11/8 18h09m30s-22h10m00s

Vixen GP赤道儀

Vixen FL-55S D=55mm f=440mm +ケンコーAFテレプラス1.4x

PENTAX K-01 (ISO 1600)

|

|

【↓アニメーションPNG↓】

|

双子座流星群に2日間チャレンジしました。写真には5個写っていました。

Data: 2021/12/14-15

PENTAX K-1 SAMYAN 14mm F2.8 ISO 400

インターバル15秒間隔、シャッタースピード13秒、長時間NR OFFにて撮影

エッジ処理4回

|

|

ドライブレコーダーにたまたま流星が写りました。

Data: 2021/12/11/17:58:48-50 【動画】

|

|

月食を連続写真に仕上げました。ピントが手前の建物に合ってしまい、少しボケています。

Data: 2021/11/19 17h23m-18h23m

PENTAX K-20D TAMRON SP AF 90mm F2.8 Di MACRO 【F3.5で撮影】

|

|

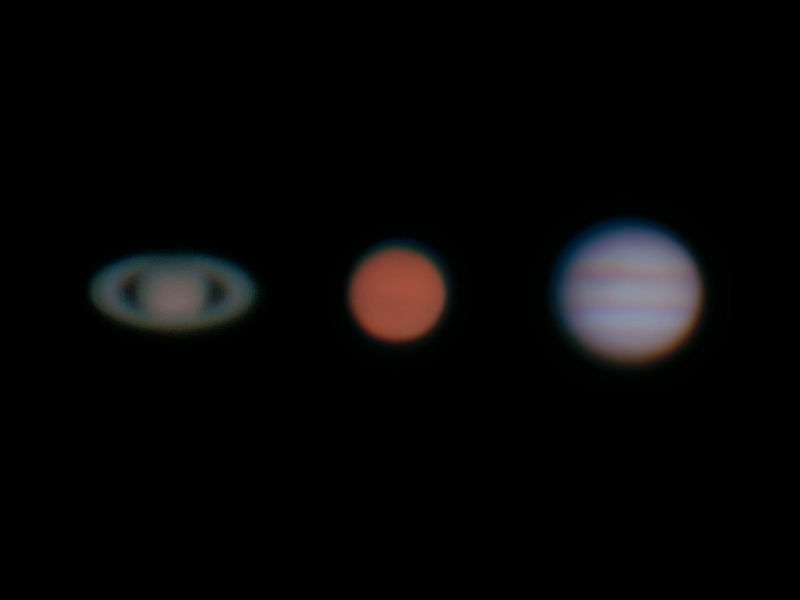

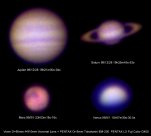

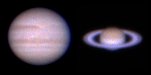

火星大接近に合わせて、火星・木星・土星を撮影しました。気流はあまり良くありませんでしたが、同倍率で1枚にまとめました。土星の光度が不足してしまいました。

Data:火星 2020/10/ 6 20h10m 【動画】

木星 2020/10/ 6 19h43m 【動画】

土星 2020/10/ 6 19h54m 【動画】 REGISTAXで画像処理

Sky-Watcher MAK127SP +Vixen 2.4倍 Cアダプター 31.7 +CELESTRON IRカットフィルター

Vixen GP赤道儀 AR0130カラーガイド・惑星撮影カメラ SharpCapでキャプチャー

|

|

今年のペルセウス座流星群は極めて不活発だったようです。2晩頑張ってこの1枚だけでした。エッジ処理を2回行って星を目立たせてあります。

Data: ペルセウス座流星群 2020/8/14 2h41m15s

PENTAX K-1 SIGMA 17-35mm F2.8-4 EX ASPHERICAL f=17mm F2.8

インターバル15秒間隔、シャッタースピード13秒、長時間NR OFFにて撮影 |

|

今回見逃すと10年後なので、悪天候にもめげずチャレンジ。何とかものにしました。

Data: 部分日食 2020/6/21 17h11m40s 1/8000 ISO 200

Vixen FL-55S D=55mm f=440mm + ND-8

PENTAX K-5IIs

|

|

カメラをフルサイズにしてから、やっと月面を撮影できました。体力がなくなってきて、このシステムの組み立てが大変になってきました。できるうちに撮っておかないとだめですね。

Data: 月面 2018/10/22 22h32m20s 1/200 ISO 200

PENTAX 105SD f=1000mm D=105mm + KENKO テレプラス MC-4 Takahashi EM-200

PENTAX K-1

|

|

今年のペルセウス座流星群は天候や月明かりの条件は良かったものの、ここ最近と同様に35年前に

見たときほどは飛んでいないようです。肉眼では時折ベランダに出て合計1時間に3個ほど見ました。

カメラでは2個ビデオでも2個写っていましたが、共通して写っていたのがこの写真でした。

いつものようにエッジ処理を2回行って星を目立たせてあります。

Data: ペルセウス座流星群 2018/8/13 3h47m46s

PENTAX K-1 SIGMA 17-35mm F2.8-4 EX ASPHERICAL f=17mm F2.8

インターバル15秒間隔、シャッタースピード13秒、長時間NR OFFにて撮影 |

|

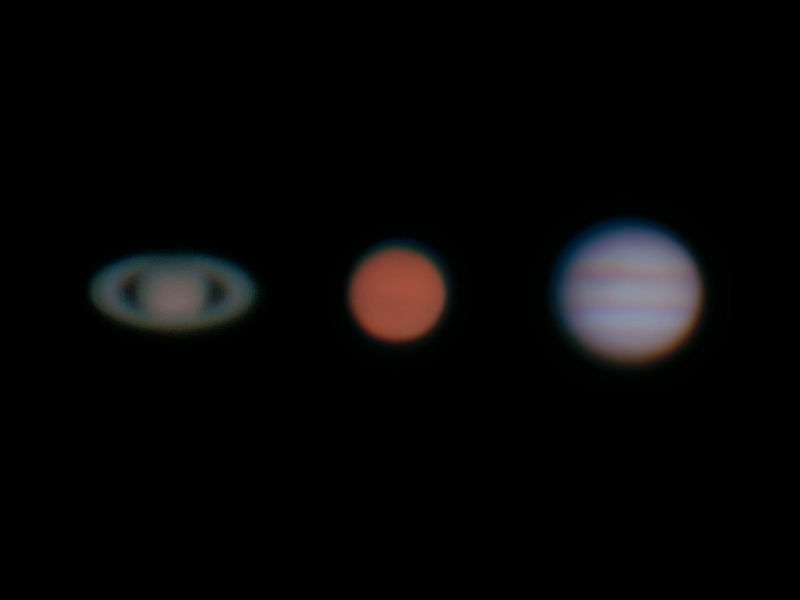

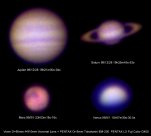

久々の火星大接近に際し、火星・木星・土星を撮影しました。台風の影響か少し気流が安定しませんでしたが、何とか同倍率で1枚にまとめました。

Data:火星 2018/7/31 21h13m

土星 2018/7/31 21h01m

木星 2018/7/31 20h44m REGISTAXで画像処理

Sky-Watcher MAK127SP +Vixen 2.4倍 Cアダプター 31.7 +CELESTRON IRカットフィルター

Vixen GP赤道儀 AR0130カラーガイド・惑星撮影カメラ SharpCapでキャプチャー

|

|

2017年のペルセウス座流星群は雲が通り過ぎたり、月明かりがあったりと期待薄でしたが、肉眼でも1個見えました。写真には写っていないだろうと思っていましたが、2枚確認でき、そのうちの1枚をエッジ処理を施してアップしました。

Data: ペルセウス座流星群 2017/8/13 3h15m16s-29s

PENTAX K-5IIs SIGMA 17-35mm F2.8-4 EX ASPHERICAL f=17mm F2.8

インターバル15秒間隔、シャッタースピード13秒、長時間NR OFFにて撮影

ペルセウス座流星群がボウズに終わることも考えて、土星も撮影しておきました。金星に比べて暗いので、拡大率を調整しながら適切な倍率を探りました。REGISTAXで処理をしましたが、ピントがいまいちでした。昨年の撮影よりさらに輪が開いています。

Data:土星 2017/8/12 20h37m26s-40s REGISTAXで画像処理

Sky-Watcher MAK127SP+Vixen 2.4倍 Cアダプター 31.7 Vixen GP赤道儀

AR0130カラーガイド・惑星撮影カメラ +CELESTRON IRカットフィルターSharpCapでキャプチャー

月面も撮影しておきました。そのままでは満月を収めらるセンサーサイズではないので、レデューサー代わりにクローズアップレンズをかませました。

Data:月 2017/8/12 22h46m45s-47m29s REGISTAXで画像処理

Sky-Watcher MAK127SP+クローズアップレンズNo.1 Vixen GP赤道儀

AR0130カラーガイド・惑星撮影カメラ +CELESTRON IRカットフィルターSharpCapでキャプチャー

|

|

寒気の流入に伴い時折気流が大きく乱れましたが、気流の落ち着いた時を狙って撮影できました。オリオン座大星雲も捉えてみましたが、うっすらと確認できました。ここまでの月面をスライドショーでどうぞ。

Data:八日月 2017/1/6 21h19m18s-32s REGISTAXで画像処理

Vixen FL-55S D=55mm f=440mm +CELESTRON IRカットフィルター

Vixen GP赤道儀 AR0130カラーガイド・惑星撮影カメラ SharpCapでキャプチャー

|

|

夕方になって雲が出てきたのですが、何とか撮影できました。気流は決して良くありませんでしたが、REGISTAXのおかげで何とかそれらしく仕上がりました。センサーのサイズの限界から半月を超えると厳しいようです。

Data:七日月 2017/1/5 21h03m39s-54s REGISTAXで画像処理

Vixen FL-55S D=55mm f=440mm +CELESTRON IRカットフィルター

Vixen GP赤道儀 AR0130カラーガイド・惑星撮影カメラ SharpCapでキャプチャー

|

|

CELESTRON IRカットフィルターが配達されたので、1日おいてもう一度月にチャレンジしました。

思ったほどカラーバランスは改善されたようには思えなかったのですが、REGISTAXのカラーバランスの自動調整で割とうまくいきました。

Data:五日月 2017/1/3 17h34m37s-51s REGISTAXで画像処理

Vixen FL-55S D=55mm f=440mm +CELESTRON IRカットフィルター

Vixen GP赤道儀 AR0130カラーガイド・惑星撮影カメラ SharpCapでキャプチャー

|

|

夕方になって接近し始めた月と金星を狙いました。風がほとんど感じられなかったので、気流は落ち着いていたと思います。最近オークションで手に入れたAR0130カラーガイド・惑星撮影カメラ (説明書)で撮影してみました。赤外カットフィルターがないのでカラーバランスがかなり崩れており、金星はそれらしく調整できましたが、月面はなかなかうまくいきません。

一眼レフではミラーショックでぶれてしまいますが、動画にするとそれは回避できるので、解像度は落ちますがそこそこの画像になりました。

Data:三日月 2017/1/1 17h59m16s-45s REGISTAXで画像処理

Vixen FL-55S D=55mm f=440mm

Vixen GP赤道儀 AR0130カラーガイド・惑星撮影カメラ SharpCapでキャプチャー

金星 2017/1/1 17h38m13s-39m12s REGISTAXで画像処理

Sky-Watcher MAK127SP +VITE バローレンズ 5X (31.7mm)

Vixen GP赤道儀 AR0130カラーガイド・惑星撮影カメラ SharpCapでキャプチャー

|

|

半年ぶりに望遠鏡を出しました。今年の元日は時間もあったので、まずは太陽から撮影を始めましたが、黒点が全くありませんでした。

Data:太陽 2017/1/1 11h18m54s 1/4000s

Vixen FL-55S D=55mm f=440mm +ケンコーテレプラスMC4 +D4フィルター 52mm

Vixen GP赤道儀 PENTAX K-5IIs

|

|

久々に望遠鏡を出しました。スーパーマーズより少し遅れましたが、気流の悪い中何とか見られる画像になりました。

Data:火星 2016/6/5 22h46m-47m41s 土星 22h59m20s-23h04m54s REGISTAXで画像処理

Sky-Watcher MAK127SP Vixen GP赤道儀

Vixen CCDカメラC004-3Mカラー

Vixen 2.4倍 Cアダプター 31.7 Cマウント用接写リング(40mm+20mm+10mm+5mm+1mm+0.5mm)併用

|

【動画】 【動画】 |

今年も寒いふたご座流星群で、雲や月明かりがあり、写真撮影にはつらい条件でしたが、ビデオの方はまずまずでした。今回はVegas Proで実時間に合わせたタイムコードを入れることができたので、その方法も備忘録としてあげておきます。

Data:ふたご座流星群 2014/12/14 22h06m26s-12/15 06h30mm00

Vixen CCDカメラC004-3Mカラー

Fujinon YV2.8X2.8LA-SA2 f=2.8 F=0.95

|

|

久々の大きな天文現象でしたが、準備が不十分で最初の方がうまく撮影できませんでした。いい加減なセッティングでしたが、一応見れる画像になりました。

Data: 月食 2014/10/8 18h39m00s-21h54m00s

Vixen GP赤道儀

Vixen FL-55S D=55mm f=440mm +ケンコーテレプラスMC4

PENTAX K-01

|

【動画】 【動画】 |

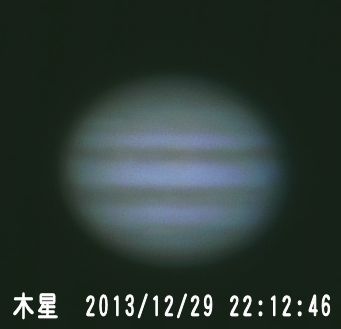

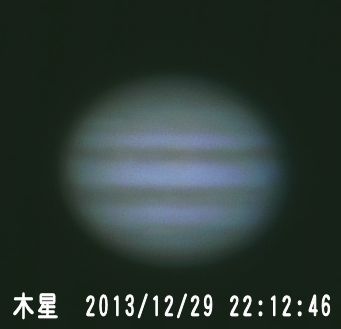

やっと時間ができたと思えば天気が不安定で、なかなかMAK127SPの出番がありません。何とか晴れたのでCCDビデオカメラで木星を捉えましたが、

気流が安定せず10秒と持ちません。キャプチャした画像から使えそうな部分を切り取ってRegistaxで処理。これといった特徴ある模様は写っていないように思います。

Data: 木星 2013/12/29 22h12m46s-50s

Sky-Watcher MAK127SP Vixen GP赤道儀

Vixen CCDカメラC004-3Mカラー

Vixen 2.4倍 Cアダプター 31.7 Cマウント用接写リング(40mm+20mm+10mm+5mm+1mm+0.5mm)併用

|

|

2013年のふたご座流星群は月明りと雲の二重苦。そうでなくても東大阪の空は悪条件なのに…。それでも何とか2コマ撮影に成功。本来はこんなに星は見えないのですが、

PaintShopProX6にて<効果/エッジ効果/拡散(明)>を2度実施すると、星像が太ってくれて認識しやすくなります。あと、<調整/シャープネス/高域シャープネス>で少し締めてから

<調整/明るさとコントラスト/カーブ>でコントラストをつけて完成。少しは見れる写真になりました。ただし、これを印刷すると星像がインクのにじみに潰されほとんど見えなくなってしまうので、

最後の<カーブ>で調整する前のバックがかなり明るい画像の方が良い結果になります。

Data: ふたご座流星群 2013/12/15 0h45m46s-59s

2013/12/15 1h05m31s-44s

PENTAX K-5IIs SIGMA 17-35mm F2.8-4 EX ASPHERICAL f=17mm F2.8

インターバル15秒間隔、シャッタースピード13秒、長時間NR OFFにて撮影

|

|

2013年のペルセウス座流星群は条件と天候に恵まれました。ただし、東大阪では暗い流星は望むべくもありませんし、

自宅からは東の空だけが開けているので、なかなか思うようにはできません。それでも今回はビデオと共にデジタル一眼でインターバル撮影にも挑戦。

幸運にも1枚だけ(ひょっとするともう1枚?ビデオ判定待ちです。)撮影できたので、速報版で出しておきます。

Data: ペルセウス座流星群 2013/8/13 3h59m16s-29s

PENTAX K-5IIs SIGMA 17-35mm F2.8-4 EX ASPHERICAL f=17mm F2.8

|

|

PENTAX 105SDとSky-Watcher MAK127SPで撮影した月面を比較してみました。

条件が全く同じとは言えませんがおおよその傾向はつかめると思います。MAK127SPの方はもう少し外気に慣れさせる必要があったかも知れませんが、

それも含めて屈折の方がコントラストも優れており、ピントの平面性も良いように思えます。

Data: 月面 2013/5/20 21:17:03 1/200 PENTAX105SD

2013/5/20 21:34:58 1/200 Sky-Watcher MAK127SP

PENTAX K-5IIs Takahashi EM-200

|

【動画】 【動画】 |

やっとSky-Watcher MAK127SPで撮影ができました。CCDビデオカメラで1分半キャプチャした画像をRegistaxで処理。カッシーニの間隙がしっかり写り、本体の縞模様もちゃんと確認できます。たいしたものです。

Data: 土星 2013/5/12 20h58m-21h00m

Sky-Watcher MAK127SP Vixen GP赤道儀

Vixen CCDカメラC004-3Mカラー

Vixen 2.4倍 Cアダプター 31.7 Cマウント用接写リング(40mm)併用

|

【連続】 【連続】 |

CCDビデオカメラでしぶんぎ座(りゅう座)流星群に挑戦しました。8時間自動撮影にしていましたが、雲が出たり月明かりに邪魔されたこともありましたが、写ったのはたった3個。それも最後のものは明らかに方向が違います。とりあえずご覧ください。

Data: しぶんぎ座(りゅう座)流星群 2013/1/4 2h39m16s,3h25m54s,4h15m19s

Vixen CCDカメラC004-3Mカラー

Fujinon YV2.8X2.8LA-SA2 f=2.8 F=0.95

|

|

初めての、そして人生最後の金星の太陽面通過を撮影しました。限られた時間と、雲間を狙って、使えそうなのは3コマだけでした。黒点がちゃんと重なるように調整し、アニメーションgifに仕上げました。

Data: 金星太陽面通過 2012/6/6 10:37:55-10:45:20-11:01:40

1/1000-1/4000 ISO 200

Vixen FL-55S D=55mm +D4 フィルター f=440mm

PENTAX K20D

|

【連続】 【連続】 |

25年ぶりの金環食です。途中ちょっと雲が出てきてひやひやしましたが、何とか金環やベイリービーズを楽しむことができました。出勤前だったので、金環終了後は省略です。

Data: 金環日食 2012/5/21 6:26:10-7:31:56 1/15-1/1500 ISO 200

Vixen FL-55S D=55mm +D4 フィルター f=440mm +ケンコーテレプラス(×2)

Vixen GP

PENTAX K20D

|

|

久々に望遠鏡をセットして月面をねらってみました。実ファイルを1/4に縮小してアンシャープマスクをかけてみました。

コペルニクスクレーターのピークもよく見えています。

Data: 月面 2011/7/11 20:08 1/250 ISO 800

PENTAX 105SD f=1000mm D=105mm

Takahashi EM-200

PENTAX K20D

|

|

CCDビデオカメラでふたご座流星群を撮影しました。自動撮影にしていたので途中4時間ほど時間が飛んでいます。この流星群はいつも活発で、このときも夜明け前に最大級のものが飛んでいます。

Data: ふたご座流星群 2010/12/14 21h50m-12/15 6h00m

Vixen CCDカメラC004-3Mカラー

Fujinon YV2.8X2.8LA-SA2 f=2.8 F=0.95

|

|

お盆で空の状態も良く、25cmのシュミットカセグレンを取り出して、CCDビデオカメラで木星を撮ってみました。アニメーションにしてみましたが、1時間ちょっとの間にかなり自転していることが分かります。衛星も右側から木星本体に向かって近づいています。DVカメラの調子が今ひとつで、正確な時刻が分かりませんが、2時半から3時半までの間だったと思います。

Data: 木星 2009/8/15 2h30m-3h30m の画像を30秒程度ずつResistaxで合成

Meade 2120LX5 D=254mm f=2500mm

Vixen CCDカメラC004-3Mカラー

|

|

今年のペルセウス座流星群は下弦の月が邪魔して条件が悪い上に、天気も不安定で半ばあきらめていましたが、13日の2時過ぎに雲が晴れてからは、月以外に邪魔するものがなくなりました。東大阪の空に加えて、まぶしい月明かりもあるので、1時間以上粘って、やっと2つ見えただけで、後はビデオカメラに任せて寝てしまいましたが、2時~4時過ぎの間に5個写っていました。しっかり見ていたはずなのに、気づいていないものもあり、肉眼だけでは当てにできないことが分かりました。ピントが少し甘いのと、スターモードで画像蓄積をしているので、3~4コマ合成した流星が少し切れ切れになっているのが残念ですが、見損なった方に少しでも雰囲気が感じていただければと思います。

Data: ペルセウス座流星群 2009/8/13 2h55m-4h08m の数枚を合成

Vixen CCDカメラC004-3Mカラー

Fujinon YV2.8X2.8LA-SA2 f=2.8 F=0.95

|

|

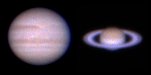

土星の輪がだんだん細くなってきました。久々に金星も写してみました。木星は大赤斑が見えています。ちょうど10年前に撮影したものより、かなり色収差が小さいことがよくわかります。

Data: 金星 2008/12/27 17h42m-52m の数枚を合成

木星 2008/ 8/13 21h52m

土星 2008/12/28 4h02m-08m の5枚を合成

PENTAX 105SD f=1000mm D=105mm

PENTAX Or-6mm Takahashi EM-200

PENTAX K20D

|

|

ホルムズ彗星は都会でも割と見えていました。簡単な固定撮影でもちゃんとその姿を捉えることができました。

2枚目は1枚目の中央を拡大したものです。

Data: 2007/11/18 21h47m00s-10s

PENTAX *istD Tokina 28-70mm F2.8

ISO 200 f=70mm F2.8にて撮影

|

|

水星日面通過に挑戦しました。アニメーションGIFにしてあります。生まれて初めての挑戦でしたが、極軸を適当にしか合わせてなかったので、ちょっと画面の中心を外れてしまっています。

Data: 2006/11/09 8h39m00s-9h10m35s

VIXEN FL-55S f=440mm D=55mm Kenko Teleplus 4

ND400+ND8

PENTAX *istD

|

|

昨年は火星(準)大接近でしたが、デジカメでの初挑戦でした。registaxにて画像処理をしましたが、ビデオテープよりは自然な感じがします。

Data: 2005/11/4 1h07m-25m の14枚を合成

PENTAX 105SD f=1000mm D=105mm

PENTAX Or-6mm Takahashi EM-200

PENTAX *istD

|

|

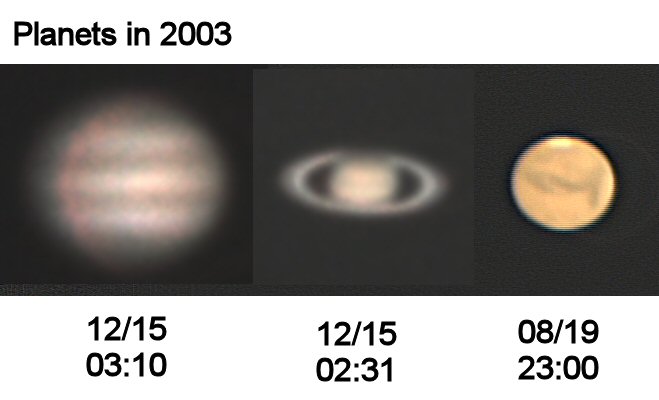

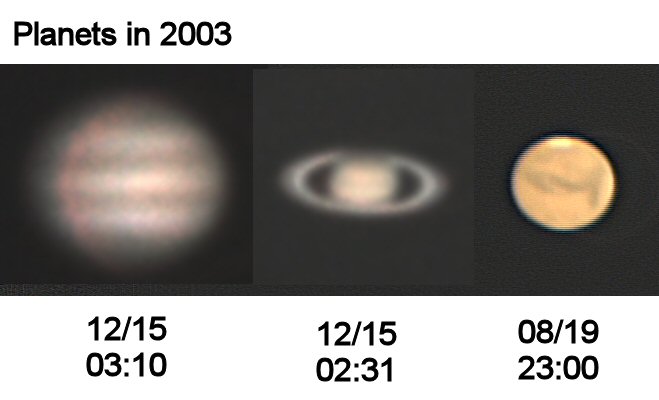

2003年の3惑星をビデオで撮影後、コンピューターに取り込み、registaxにて画像処理をして並べてみました。まだまだ工夫の余地があるようです。

Data:

Meade 2120LX5 D=254mm f=2500mm

Meade PL-26mm

Canon MV1

|

|

今年は久々の火星大接近でした。今回はビデオで撮影後、コンピューターに取り込み、話題のregistaxにて画像処理をしました。手軽になったものです。

Data: 2003/8/19 23h00m

Meade 2120LX5 D=254mm f=2500mm

Meade PL-26mm

Canon MV1

|

|

2001年の獅子座流星群は大ブレイクでした。三重県の青山高原で、11月19日の1時頃から4時過ぎまで、1万個は見たでしょうか。2:30頃で1分間に30個ほど。3:15分頃には1分間に60個以上という出現数で、一度に何個も飛び出してくるのにはびっくりしました。

Data:2001/11/19 1:31-1:50

1:50-2:10 2:10-2:30

2:30-2:45 2:45-3:00

3:00-3:15 3:15-3:36

3:36-3:51

Mamiya M645 500 f=45mm F2.8 Fuji400

|

|

今年は久々の火星(準)大接近でしたが、あまりうまくとれませんでした。2年後に大接近があるので、そのときはまた頑張ります。

Data: 2001/7/1 22h09m00s-04s,10m00s-03s の2枚を合成

PENTAX 105SD f=1000mm D=105mm

PENTAX Or-6mm Takahashi Em-200

PENTAX LX Fuji Super G800

|

|

久々の皆既月食が見られました。この前は1990年2月10日に見たので、10年ぶりということです。この間に結婚したり子供が2人できたりと、大きく変わりましたが、宇宙は相変わらずマイペースですね。

Data: 2000/7/16 22h57m00s-45s

PENTAX 105SD + TAKAHASHI EM200

Mamiya M645 Fuji 400

|

|

1999年の獅子座流星群は天候に恵まれなかったので、双子座流星群に挑戦してみました。

三重県の青山高原で寒さに震えながら、必死に頑張った甲斐あって、20枚撮影した中の1枚にしっかり写っていました。

月刊天文の2000年5月号にも掲載されました。2001年はどの流星群も条件が良さそうなので、

また頑張ってみようと思います。

Data: 99/12/14 26h28m000s-33m00s

COSINA CT-1Super PENTAX SMC24mm F2.8 (F2.8)

KONICA JX400 VIXEN NEW POLARIS

|

|

7月28日の部分月食の写真です。大阪は天気が悪かったのですが、

何とか雲間から見ることが出来ました。

食の最大の時には雲が多かったので、これはそれよりもっと後の写真です。

ここのところ月食は少なかったのですが、これからまた当たり年になりそうです。

Data: 99/7/28 20h51m20s 1/125s

VIXEN FL-55S D=55mm f=440mm x2 (Kenko Teleplus 4)

PENTAX LX Fuji Super G400

|

|

ついにPENTAXの105SDを手に入れて写してみました。

さすがに色収差はほとんど感じられません。木星の大赤斑も認められます。

土星のカッシーニの間隙もわかります。2001年の火星大接近が楽しみです。

Data: 99/11/13 Jupiter: 22h27m00s-07s

Saturn: 22h42m00s-10s

PENTAX 105SD f=1000mm D=105mm

PENTAX Or-6mm Takahashi Em-200

PENTAX LX Fuji Super G400

|

|

最近少し時間ができたので、2年前に中古で買ったタカハシの赤道儀EM-200を使いこなしてみようと、20年愛用している8cmアクロマートで久しぶりに木星・土星・火星・金星に挑戦してみました。たぶん同縮尺になっていると思います。

木星は土星よりも明るいので、短時間で写すことができ、土星よりも良い結果を得られます。火星や金星も明るい分楽です。しかし、アクロマートレンズの宿命で色収差が残っており、もう一つすっきりした画像にはなりません。口径の大きいフローライトアポクロマートなどにすればもっとシャープになるのですが、先立つものが...と思いつつも、ついに手に入れてしまいました。乞うご期待。

Data:

Jupiter: 98/12/28 19h21m00s-04s

Saturn: 98/12/28 19h25m45s-53s

Mars: 99/ 5/ 1 23h03m15s-16s

Venus: 99/ 5/ 1 18h57m30s 1/2s

VIXEN D=80mm f=910mm

PENTAX Or-6mm

PENTAX LX Fuji G400

|

|

これも同様に写した月面です。月面は拡大率が低いので、惑星ほど色収差は現れません。しかし、ピント合わせは何回やってもなかなか思い通りにはいきません。いつか全ての月齢をそろえたいと思っています。

Data: (Left) 1998/12/27 21h10m00s 1/60s (Right) 1998/12/28 20h26m15s 1/75s VIXEN D=80mm f=910mm+KENKO MC-4 PENTAX LX Fuji G400 |

|

獅子座流星群は、家族を連れて岡山まで見に行ってきました。大阪は曇ってしまったそうなので、思いきって行って良かったと思います。12時過ぎから4時過ぎまでの間に50個くらい見ることができました。写真は3枚だけ流星が写っていました。

12月の双子座流星群は東大阪で見ましたが、1時間半の間に10個ほど見えました。

|

|

ヘールボップ彗星は東大阪でも肉眼でよく見えましたが、一生に一回あるかないかの機会なので、もっとよく見たい!と家族を無理矢理連れて、三重県の青山高原まで行って来ました。

Data: 1997.3.31 19:12:00 (30s)

PENTAX LX 135mm F2.8 Fuji G400

|

|

これは東大阪で写したヘールボップ彗星です。光害の中でも本当によく見えました。

|

|

9月17日早朝は中秋の名月が皆既月食になるはずだったのですが、今回は台風の影響で、大阪では完全に曇ってしまいました。今回はそのかわりに3月9日の部分日食をご覧下さい。

Data: 1997.3.9

8:56:00~9:56:00(食の最大)~11:16:00

1/500s ND400 ISO100 PENTAX LX

望遠鏡 VIXEN FL55S D=55mm(口径)

f=440mm×2(テレコンバーター)

+ヘリコイド接写リング

|

|

87年9月23日に沖縄で起こった金環食です。わざわざ沖縄へ出かけましたがそれだけの価値はありました。太陽が細くなるにつれてあたりは薄暗く、うすら寒くなってくるのが感じられました。これは97年3月9日の日食でも同様でした。9時50分から11時35分まで5分間隔の映像を連続でお楽しみ下さい。金環食前後は2分間隔くらいになっています。 |